리토피아-Art-Artist

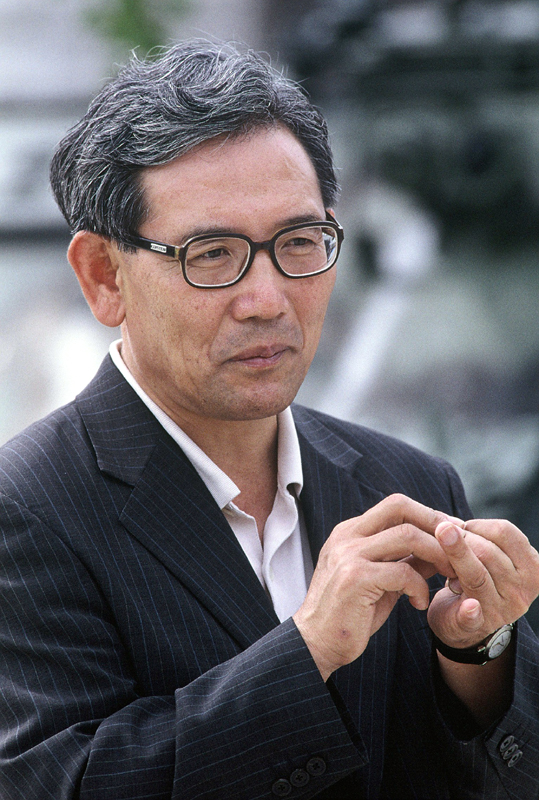

김명인(2012년 봄호)

페이지 정보

본문

1946년 경북 울진 출생. 1973년 중앙일보 신춘문예로 등단. 시집 동두천(1979년), 머나먼 곳 스와니(1988년), 물 건너는 사람(1992년), 바닷가의 장례(1997년), 파문(2005년) 등 다수. 1992년 제3회 김달진문학상, 1992년 제7회 소월시문학상, 1995년 제8회 동서문학상, 2000년 제45회 현대문학상, 2001년 제13회 이산문학상, 2005년 제13회 대산문학상 시부문, 2006년 제1회 이형기문학상, 2007년 제7회 지훈상 문학부문 수상.

대표시

천지간

저녁이 와서 하는 일이란

천지간에 어둠을 깔아놓는 일

그걸 거두려고 이튿날의 아침 해가 솟아오르기까지

밤은 밤대로 저를 지키려고 사방을 꽉 잠가둔다

여름밤은 너무 짧아 수평선을 채 잠그지 못해

두 사내가 빠져나와 한밤의 모래톱에 마주 앉았다

이봐, 할 말이 산더미처럼 쌓였어

부려놓으면 바다가 다 메워질 거야

그럴 테지, 사방을 빼곡히 채운 이 어둠 좀 봐

막막해서 도무지 끝 간 데를 몰라

두런거리는 말소리에 겹쳐

밤새도록 철썩거리며 파도가 오고

그래서 망연茫然한 여름밤은 더욱 짧다

어느새 아침 해가 솟아

두 사람을 해안선 이쪽저쪽으로 갈라놓는다

그 경계인 파도가

다시 하루를 구기며 허옇게 부서진다

대표시

독창毒瘡

치명致命에 들려서라도 돌파하고 싶었던

연애가 있었다 하자,그 찌꺼기까지

기꺼이 받아마실 어떤 비굴함도

뱃바닥으로 끌고 가면서

할 수 있다면 나, 독배毒杯 끝까지 놓고 싶지 않았다

아편에 저린 듯 자욱한 몽롱들을 헤쳐 나왔지만

문제는 난파한 뒤에도 오랫동안 거기 계류되어 있었다는 것

이명처럼 흔들어서 나를 깨운 것은

누구의 부름도 아니었다

한 구덩이에 엉켜들었던 뱀들

봄이 오자 서로를 풀고 구덩이를 벗어났지만

그 혈거 깊디깊게 세월을 포박했으니

이 독창은 내가 내 몸을 후벼 파서 만든 암거暗渠!

서로에게 흘려보낸 저의 독으로

마침내 지우지 못할 흉터를 새겼으니

허물벗은 뱀은 제 허물이더라도

벗은 허물 다시 껴안을 수 없는 것을!

차갑게 가라앉은 저 열정, 음예!

그는 누구인가? 인격과 직관을 동원한 감성은 무서운 예술가적 기질을 간직한다. 자기가 자기를 확실히 믿어서 타인에게는 위험한 존재일지도 모르겠다. 나는 그의 고요한 눈빛 속에서 태풍의 씨앗을 본 적이 있다. 그는 바람의 나라 주민. 그림자의 음조가 흔들린다. 그러니까 그는 아무것도 들키지 않는다. 중심에서 타는 불꽃조차도 드러내지 않는 내공을 소유한다. 판단이 빠르고 예감에 민첩하다. 섬세하고 주도적이고 예의가 바르고 그래서 그는 신사다. 신사다운 예절로 타인의 무단 접근은 온몸으로 사절이다. 자기 존재감이 확실해서 타인의 판단보다는 자신의 예감을 믿는다. 그러나 뭘까…, 겨울 산의 바닥처럼 상처가 보인다. 차갑게 가라앉은 저 열정, 음예! 나는 그에게서 빛 위에 더해진 어둠의 공간을 직감한다. 햇빛에 저녁이 섞여버린 저 슬픔은 누구도 감히 저항할 수 없는 힘이란 것을 그는 알까, 모를까. 모든 예술은 그 지점에서 탄생하는 것이다. 어쨌거나 그의 눈은 많은 것을 이야기한다. 눈은 확실히 마음을 통역한다는 것을 그는 이미 알고 있는 것이다. 아름답지만 검고 비밀한 그것들을 눈치채서 슬픈 짐승. 가도 가도 시인이 쉴 거처는 여기, 이생에서는 도저히 찾을 수 없다는 것인데…/2012. 1. 25. 손현숙

- 이전글박희진/2012년 여름호/아트 아티스트 13.03.20

- 다음글홍윤숙(2011년 겨울호 제44호) 11.12.19

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.