발간도서

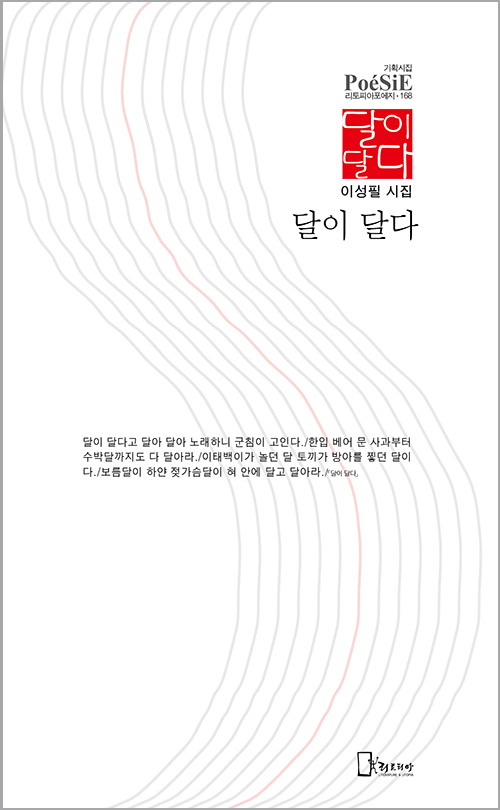

이성필 시집 '달이 달다'(리토피아 기획시집) 출간

페이지 정보

본문

리토피아포에지․168

달이 달다

인쇄 2025. 8 25 발행 2025. 8. 30

지은이 이성필 펴낸이 정기옥

펴낸곳 리토피아

출판등록 2006. 6. 15. 제2006-12호

주소 21315 인천광역시 부평구 평천로255번길 13, 부평테크노파크M2 903호

전화 032-883-5356 전송032-891-5356

홈페이지 www.litopia21.com 전자우편 litopia999@naver.com

ISBN-978-89-6412-209-9 03810

값 12,000원

1. 저자

이성필 시인은 2018년 계간 《리토피아》로 등단 했으며. 시집으로 『한밤의 넌픽션』이 있다. 전국 계간지작품상을수상했으며, 리토피아문학회와 막비시동인으로 활동하고 있다. 계간 《아라쇼츠》 편집국장을 맡고 있다.

2. 시인의 말

시인의 말

물거품은 물의 거품이다. 시는 시인의 거품이다.

시가 본질을 잘 들어낼 수 있을까 하는 생각이 들곤 한다.

드러내는 일, 비누를 손에 발라 거품을 내는 일.

속의 갈증을 비벼내는 일. 여기 좀 보세요, 하며 피는 거품.

거품은 모아도 거품이지만, 그 먼 어느 날부터 그 먼 어느 날까지, 거품은 피었다가 지고 피고 지고 피겠다.

감사드린다. 풀과 꽃과 돌과 나무와 언제나 길에게 내게 시를 주는 세상의 모든 물상에게 떠나간 사람에게 인연에게 돌이킬 수 없는 일에게 노을에게 산에게 절벽 난간에 걸린 기대지마시오 경고문구에 유한에게 강에게 마을의 지붕에게.

2025년 7월 이성필

3. 목차

차례

제1부

드르륵 17

오독誤讀 18

부슬비 오는 날에 19

꽝이거나 쾅이거나 20

밥 좀 먹자 22

버드나무집 23

산책 24

어쩌다가 25

손님 26

산길 27

10년‧2 28

풀이 자란다 29

탐닉 30

이름은 모르겠지만 31

제2부

꿈속에서 죽었다 35

빽다방 36

시계는 없어도 산다 37

팽팽하다 38

엘리베이터 39

쉬세요 주무세요 40

바다에서 43

부럽습니다 44

바람의 시원 45

새우젓을 고르다가 46

나팔꽃 47

뿌리 48

소래산 꼭대기에서 49

벼랑길 꽃 50

제3부

눈꽃길에서 53

죽어도 영원할 거 같았다 54

장모님 점집 55

본다 56

붓으로 산길을 쓸어 놓았다 57

제사 58

거룩한 아내 59

종이 60

국화주 61

누가 내 이름을 지운다 62

자월도에서 63

리와인드rewind 64

송도松島 66

절마다 절이 있다 67

가을을 놓친다 68

제4부

축제 71

들꽃이 내게 72

날파리 파수꾼 73

새들이 날면 신들이 온다 74

국밥이 시다 75

옷을 갈아입는다 76

개망초 77

비 오는 날 78

노인과 바다 79

문학산에서 80

제상 81

결국이라는 동토凍土 82

이름이 흩날린다 83

공든 탑을 쌓는다 84

제5부

상처 87

유효기간 권고사항 88

꽃밭에 앉아서 89

구름이 울고 있네 90

한약 91

열대야 92

달이 달다 93

다 와 가는 집 94

장미의 혁명 95

문장의 길 96

아무렇지 않게 늙다 97

쳇바퀴 98

하늘 어머니 99

해설|안성덕 농담으로 그린 그림 101

—이성필의 시세계

4. 평가

또 하루 낡았다. 오늘도 길을 나선다. 정신 번쩍, 찬물에 세수하고 옷깃을 여민다. 신발 끈 동여매어도 겁이 난다. 휙휙 달아나는 세상 혼자 건너려니 술이 위안이다. 나는 누구, 여기는 어딘지 도통 모르겠다. 꿈결인 듯 유년인 듯 어머니 아버지를 부른다. 세상과 세월의 법이 그러니 그렇게 살아야 한다고 뒤처지지 말라고 훈수하신다. 긴 후회 없는 짧은 반성으로 하루를 살겠다고 제법 철학적인 다짐을 한다. 언제 어디서든 하늘을 이고 있다는 걸 명심해야 한다. 한밤중에도 캄캄한 눈 부릅뜨고 누군가 지켜보고 있다는 것을 잊지 말아야 한다. 행여 참외밭에서 함부로 신발 끈 고쳐 매지 말고 자두나무 아래서 모자 고쳐 쓰지 말자. 아버지 그렇게 살다 가셨다. 길 아니면 가지 마라. 말 아니면 뱉지 마라. 어머니 그렇게 살다 가셨었다. 명심해라! 내가 나를 닦달한다. 정신 바짝 차리며 세상을, 세월을 잡으려 무진 애쓴다.

5. 작품

드르륵

드르륵,

병뚜껑 열리는 그 소리가

좋아서 소주를 시킨다.

드르륵,

소주병 따는 그 소리에

익어서 소주를 마신다.

습관이 오래되면 관습이다.

드르륵,

저녁마다 나의 관습을 연다.

안주 놓고

살아있는 제祭를 지낸다.

오독誤讀

지나간다.

오늘도 나는 누군가에게 잘못 읽힌다.

괜찮다, 누군가도 지나갈 거니까.

한때 누군가를 뼛속까지 읽은 적,

있나? 지나갔다.

지나가지 않는다면 그리울 게 뭐 있겠나.

흐릿해야 안경을 쓰지.

잘 읽히는 시를 쓰지.

정확하게가 아니라 가까이 보려고 산을 간다.

산 위에서 먼 데를 본다.

나, 누군가에게 정독으로 읽힌 적 있나?

지나간다.

부슬비 오는 날에

선조들이 꾹꾹 눌러 밟고 가신 길을

이번엔 내가 꾹꾹 꾹꾹 밟으며 간다.

날이 흐려야 이 길이 보인다.

고독이 깊어야지 이 길이 보인다.

선조들이 뚝뚝 가슴 저리며 가신 길을

오늘은 내가 뚝뚝 뚝뚝 가슴 적시며 간다.

선조들이 가시고 없는 날에

부슬비 오는 날에 선조들이 보인다.

꽝이거나 쾅이거나

주택복권이 있었다.

아버지는 매주 한두 장씩 샀다.

빠지지 않고 사도,

복 없이 늘 꽝이었다.

그래도 열심히 살아서,

집 한 채는 마련했는데,

아들이 사업 담보로 말아먹었다.

인생도 꽝이었다.

추석 전날,

아버지 계신 곳에 갔다.

예약 순서대로 들이는 봉안당,

딱 눈높이에 들어앉으신 아버지.

그 로열층 집에,

누가 다녀갔는지,

꽃 두 송이 달려 있다.

나도 꽃 한 송이 달았다.

로열층에 집도 당첨되고,

꽃에 가려 얼굴도 잘 안 보이고,

아버지, 죽어 성공하셨네.

살아 못 이룬 꿈 쾅, 이루셨네.

밥 좀 먹자

벽을 보고 앉아 있는데 김 시인이,

집 밖으로 나와서 집을 보라고 한다.

능선을 타고 한참 산을 오르는데 박 선장이,

이제 그만 내려와서 바다로 와 보라고 한다.

왜, 벽엔 뭐가 없어서.

산에는 먹을 게 없어서.

바지락을 넣고 된장찌개를 끓이는 중인데 차 셰프가,

그것보단 봉골레 파스타가 어떻겠냐고 묻는다.

하루를 마치고 술 한 잔 하고 있는데 권 권사가,

교회 좀 나오시란다.

왜, 왜, 저기는 여기를 끌지.

자꾸 잡아당기지.

지금 TV에서 나는 자연인이다가 방송 중이다.

원래 사람은 자연인인데 자연에 사는 게 신기하단다.

버드나무집

버드나무도 없는데 버드나무집이다.

푸른 사연 늘어진 버드나무가 있었을까.

기약 없이 많은 날 버드나무를 좋아했나.

버드나무가 없는데 버드나무집이다.

버드나무집에 사람들이 찾아온다.

버드나무집도 아닌데 버드나무집에 간다.

막걸리에 두부김치를 옛날처럼 먹는다.

조개탕을 끓이면서 맑은 소주를 들이켠다.

버드나무집에 버드나무가 없다.

버드나무가 없는데 버드나무가 자란다.

버드나무집 사람들 버드나무 얘기를 한다.

버드나무 안주에 버드나무 술이다.

산책

달력이 없고 아침 점심 저녁만 있다면

자고 나면 되풀이되는 아침 점심 저녁

어제 어땠어요, 묻는 사람이 없는 세상

시계도 없고 아침 점심 저녁만 있다면

산책길을 기린처럼 천천히 걸을 텐데

내일은 뭐 하세요, 질문도 안 하는 세상

봄 여름 가을 겨울 계절 구분이 없다면

꽃 피는 무더운 추운 오늘만 있는 세계

그때가 좋았어요, 추억 더듬지 않는 생각

단지 명징한 아침 점심 저녁만 있어서

이별의 상처가 옆구리를 파고들지 않는

긴 후회는 없고 짧은 반성만 있는 하루

오롯이 환한 아침 점심 저녁만 있다면

다음에 라고 뿌리치는 말약속은 없겠지

아침 점심 저녁 세끼에만 집중하는 삶

어쩌다가

신발이 찢어져서 맨발로 걷습니다.

가슴이 찢어지게 아픈 돌길입니다.

산새도 나무도 바람도 슬피 웁니다.

비 오는 산길에 어쩌다가 어쩌다가.

신발을 둘러메고 산길을 걷습니다.

돌 같은 후회가 가슴이 무겁습니다.

어쩌다가 어쩌다가 죄를 샀을까요.

어쩌다가 어쩌다가 발이 됐을까요.

두 손이 아니라 한 발이 됐습니다.

아무런 가지도 잡을 수가 없습니다.

비 오는 산길을 출렁출렁 걷습니다.

맨발을 참으며 어쩌다가 어쩌다가.

- 다음글최서연 시집 '다음엔 부처꽃' 발간 25.09.07

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.