발간도서

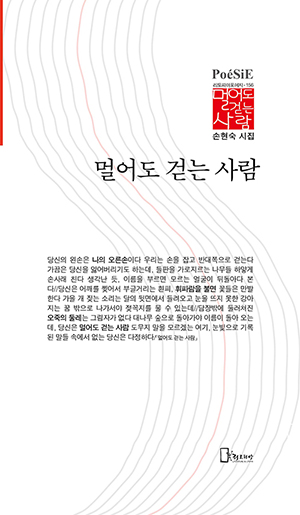

손현숙시집 '멀어도 걷는 사람'

페이지 정보

본문

리토피아포에지․156

멀어도 걷는 사람

인쇄 2023. 12. 20 발행 2023. 12. 25

지은이 손현숙 펴낸이 정기옥

펴낸곳 리토피아

출판등록 2006. 6. 15. 제2006-12호

주소 21315 인천시 부평구 평천로255번길 13, 903호

전화 032-883-5356 전송 032-891-5356

홈페이지 www.litopia21.com 전자우편 litopia@hanmail.net

ISBN-978-89-6412-194-8 03810

값 14,000원

1. 저자

손현숙 시인은 1999년 ‘현대시학’으로 등단했다. 시집으로 ‘너를 훔친다’, ‘손’, ‘일부의 사생활’이 있으며, 사진 산문집 ‘시인박물관’, ‘나는 사랑입니다’, ‘댕댕아, 꽃길만 걷자’가 있다. 연구서로 ‘발화의 힘’, ‘마음 치유와 시’가 있다.

2.자서

시인의 말

이야기할 수 없는 무엇을 마음에 담고 살았다.

‘쓸쓸’이라는 단어가 내 뒷모습 같기도 하고. 내가 내민 손을

누군가 그냥 잡아주기를 원했던 것 같기도 하다.

시만이 할 수 있는 이야기.

구체적으로 말할 수는 없지만 말해야 하는 무엇, 정서.

그렇게 혼자 오래 걸었던 기억.

생각해 보면 그것은 타인을 찾아 방황했다기보다는 내 속의

내가 궁금해서 남겼던 흔적이 아닐까. 타인의 연속은

나였음을 부정할 수 없겠다. 어쩌랴, 멀어도 걷는 사람

이 되어서 기어이 닿고 싶은 그곳, 비록 죽는 날까지 닿지

못한다 해도 나는 걷는 사람, 멀어도 간다.

2023년 10월

손 현 숙

3.목차

차례

제1부

멀어도 걷는 사람 15

야생이 돌아왔다 16

저 목련의 푸른 그늘 18

홍화산사 19

소식 20

그 빗소리 22

반음, 이상하고 아름다운 23

슬픔의 각도 24

산사나무에는 붉은 귀신이 있다 25

사라진 발목은 모르는 일이다 26

엽서처럼 눈이 온다 27

소리로 오는 모습을 본다 28

간빙기 30

훗날 32

신화처럼 34

정오 35

제2부

바람의 족보 39

한 번의 여름이 지나가고 40

손가락으로 눈썹을 쓰는 사이 42

검결 44

아가위 열매가 익어간다 46

그 나무에 불 질렀다 48

오늘의 날씨 50

꽃, 못 밟겠다 52

커피는 너무 쓰고 마카롱은 너무 달다 53

우연히 당신을 만났다 54

그 항아리 55

벽 뒤의 여자가 난다 56

바다, 저 건너에서 누가 온다 57

버섯아, 헌집 줄게 스물아홉 종아리 줄래? 58

수평선 간다 60

상속자 61

제3부

대문짝만한 전광판에 신들이 글썽거린다 65

여성 전용 남자 팔아요 66

용목이라는 말, 68

바람의 말 70

축축한 말 71

오늘 저녁, 말은 72

꽃 그림자를 밀대로 밀고 73

태양족이 신을 부르는 공상적 방법 74

환대 75

그때, 머리에 하얀 꽃 꽂을까 76

기묘한 사과 77

소문 78

파워코드에 대한 상상적 입장 80

나였다가, 너였다가, 개구리였다가 82

조심해, 전갈 84

제4부

모르는 쪽 87

역병이 지나가면 다녀가세요 88

절망을 견디는 한 가지 방법 90

무명지 92

리젝트 93

타인의 출발 94

엄마, 자꾸 누가 불렀다 96

나비가 날개를 말리는 시간 97

파묘 98

그 많던 엄마는 어디로 갔을까 99

졸업 100

케렌시아 102

나는 그저 비겁해져서 103

면회 104

완성은 지루하다 106

다시, 아비정전 107

시인의 산문|손현숙 시인의 그늘, 혹은 조각들 109

4.평가

나는 왜 시를 쓰고 싶은 것일까? 소가 신으로 보이는 그때는 아마도 사람의 육안과 뇌안은 닫히고 심안과 영안이 열리는 순간, 그것을 시라 이해하면 어떨까. 그 순간을 고스란히 받아서 포정은 소의 각을 뜨고, 시인은 문자로 시를 받아쓰는 고독하고도 절박한 삶의 방식. 시가 반드시 도, 는 아니겠지만 분명한 것은 시인은 보이지 않는 것들을 봐야 하는 견자의 의무를 지고 가는 것은 분명하다. 시인의 시는 문자를 다루는 기술을 넘어서 저 멀리 보이지 않는 지평까지 끊임없이 밀고 나아가야 하는 것이리라. 그렇게 시간을 지나고 세상을 건너서 무심코, 무심한 시가 좋은 시라 나는 굳게 믿는다. 그런 시. 춤추는 것처럼, 음악이 흐르는 것처럼, 저 혼자서도 살아서 흘러, 고요해서 아름다운 시. 하늘의 별처럼 온 우주가 집중해서, 간절해서, 차라리 아무도 시라고 눈치채지 못하는 시. 절대로 늙지 않는 자연처럼 늙어서 꼬부라져도 늙지 못하는 짐승을 가슴에 들이고 사는 괴물. 그런 것들을 감당할 수 있을 때가 시인으로는 정말로 시를 쓰는 순간이라 말할 수 있지 않을까. 시보다 시인이 앞장서지 말기를. 이유 없이 꽃이 피고 또 꽃이 지는 듯. 쌀 씻어 밥하는 일에서도 담담하게 시 한 편 건져 올렸으면 좋겠다.

5. 작품

멀어도 걷는 사람

당신의 왼손은 나의 오른손이다 우리는 손을 잡고 반대쪽으로 걷는다 가끔은 당신을 잃어버리기도 하는데, 들판을 가로지르는 나무들 하얗게 손사래 친다 생각난 듯, 이름을 부르면 모르는 얼굴이 뒤돌아다 본다

당신은 어깨를 찢어서 부글거리는 흰피, 휘파람을 불면 꽃들은 만발한다 가을 개 짖는 소리는 달의 뒷면에서 들려오고 눈을 뜨지 못한 강아지는 꿈 밖으로 나가서야 젖꼭지를 물 수 있는데

담장밖에 둘러쳐진 오죽의 둘레는 그림자가 없다 대나무 숲으로 돌아가야 이름이 돌아오는데, 당신은 멀어도 걷는 사람 도무지 말을 모르겠는 여기, 눈빛으로 기록된 말들 속에서 없는 당신은 다정하다

야생이 돌아왔다

유연하고 견고한 저 발바닥의 곡선은 개양귀비의 언덕과

강기슭을 거닐던 눈부신 저녁의 한 때를 기억한다

우리에 갇혀 있었던 조 씨 할아버지의 공작새

모이를 주는 사이 문틈으로 탈출했다는

소문은 아무래도 잘못이다 탈출이 아니라 본능이다

처음부터 가팔랐던 제 속의 벼랑,

거스를 수 없는 야생의 방식 앞에 내가 서 있다

중문을 지나 오색의 꼬리를 거느린 채 마당으로 들어오는

조용하고 태연한 저 몸의 권력,

나는 혼자 비상을 꿈꾸며 날개 밑에 공기를 품듯

입 안에 가득 공작새, 이름을 지어 불러본다

누가 저 유장한 말씀 앞을 가로설 수 있을까

난간에 뿌리내린 이름 모르는 식물처럼

뒤도 돌아보지 않고 바람을 따라나선다, 나도

공작새처럼

배를 밀 듯 딱 한 발짝씩 앞으로 나가는

목소리도 아니고

기척도 없는 달의 궤도처럼,

저 몸짓은 처음부터 나의 것이 아니다

저 목련의 푸른 그늘

햇살이 꽃의 목덜미에 송곳니를 꽂고 정오를 넘는다 나는 매일 저것들의 생기를 빤다 밤이 오면 입술에 흰피를 묻힌 채 잠속으로 뛰어들 것이다 모르는 척,

나는 아침을 밟으면서 싱싱하다 꽃잎 한 장 넘기는 것은 내가 나를 낳는 일, 깊게 팬 쇄골의 그늘, 목젖까지 부푸는 저 목련의 푸른 그늘,

- 이전글강우식 시집 '주마간산' 24.12.02

- 다음글김학명시집 '일렁이는 섬' 24.01.30

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.